胸椎黄色靭帯骨化症

症状

黄色靭帯の骨化は、主に下位胸椎に起こりやすく、手や腕などの上肢には症状が出ません。

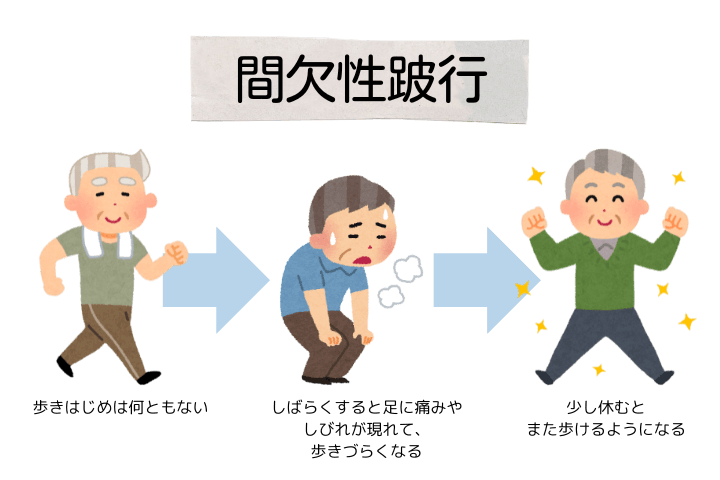

初期には、下肢の脱力やしびれ、こわばりが出現し、ときには腰背部の痛みや下肢の痛みや間欠跛行(数十メートル進む度に休まないと歩けない)といった症状が現れることもあります。

重症になると歩行困難になり、日常生活に障害をきたす状態になります。ほとんど進行せずに長年経過する患者さんもいれば、数カ月の間に症状が進行して歩行が困難になる患者さんもいます。

また、転倒などの軽い衝撃で、急に症状が悪化することもあるため、注意が必要です。

原因

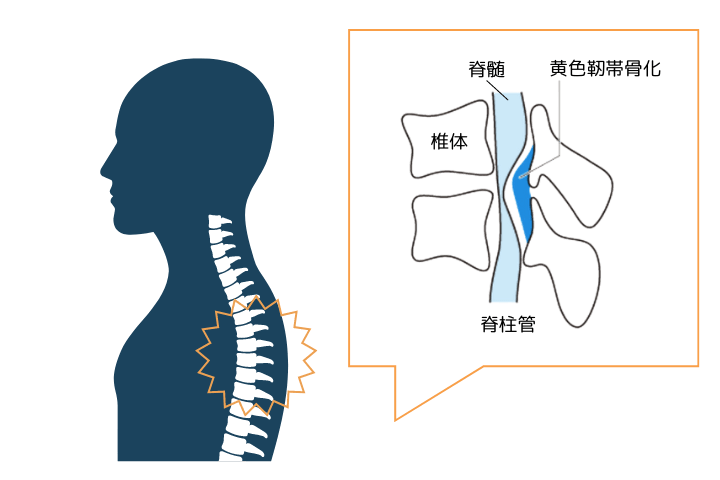

脊髄の後方にある椎弓の間を結ぶ黄色靱帯が、骨に変化(骨化)し、その厚みにより脊髄を圧迫することにより、下肢に症状をきたす疾患です。発症する原因は不明です。このため、「難病」に指定されており、症状が重くなった場合には公費負担で治療が受けられます。

※医療費助成制度が受けられますので詳しくは難病情報センターホームページをご覧ください

病気が発症するのは中年以降、特に50歳前後で発症することが多く、男女比では2:1と男性に多くみられます。糖尿病や肥満の患者さんに発生頻度が高いことが分かっていますが、原因の特定には至っていません。家族内発症が多いことから遺伝も考えられています。

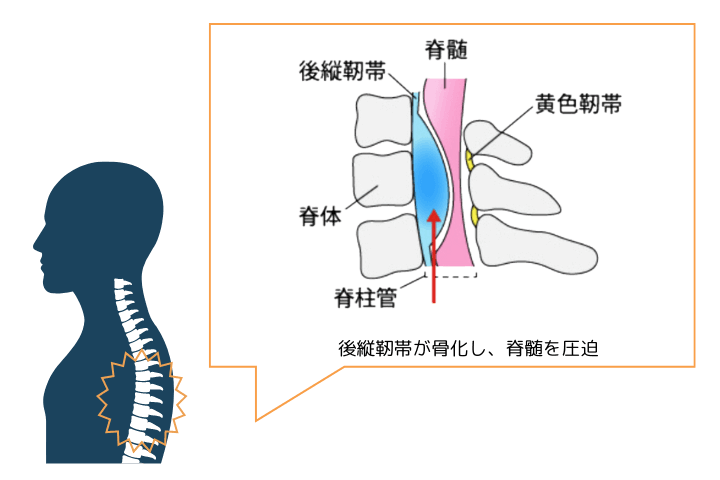

似た病気に「胸椎後縦靭帯骨化症」があります。

これは、脊椎などに囲まれた脊柱管(神経が通る管)の前方部分の靭帯「後縦靭帯」が骨化して脊髄や神経根を圧迫し、さまざまな神経症状が出る病気です。

診断

胸椎に多い黄色靭帯骨化症は通常のX線検査では診断が困難なことが多いです。通常のX線検査で診断が困難なときは、CTやMRIなどの精査が必要になってきます。CTは骨化の範囲や大きさを判断するのに有用で、MRIは脊髄の圧迫程度を判断するのに有用です。

治療

保存療法

軽症の場合、症状に応じて消炎鎮痛剤や筋弛緩剤、ビタミンB剤などの薬物療法が行われます。保存的治療でも痛みが改善しない場合、神経ブロックを行う場合があります。全く無症状で偶然に発見された場合には、特に治療はせずに経過を定期的に観察することも少なくありません。

手術療法

症状が重度、または進行している場合は手術治療をおこないます。背中から皮膚切開を行い顕微鏡下または内視鏡下にて椎弓を切除し、脊髄を圧迫している骨化病変を摘出する「胸椎後方到達法」が一般的です。