五十肩(肩関節周囲炎)

症状

主な症状は、肩関節が痛み、関節の動きが悪くなることです。

また症状は経過によっても異なります。

急性期(発症から2週間まで)

痛みが強いものの、無理をすれば肩を動かすことができます。痛みは、肩を動かしたときだけでなく、安静時や就寝時にも現れます。痛みを伴う動作は無理に行わないようにしましょう。

慢性期(6か月~)

痛みは軽減しますが、肩が動かしにくくなります。無理に動かそうとすると痛みが出ます。痛みが軽減してきたら、硬くなった肩関節をほぐすために肩の運動を行い、少しずつ肩の可動域を広げていきます。

回復期(1年~)

徐々に痛みが解消していき、次第に肩を動かしやすくなります。しかし、数年かかる場合や、症状が残ることもあります。この時期には、肩の可動域や低下した肩の筋力を取り戻すため、積極的に肩の運動をしましょう。

原因

中年以降、特に40~50歳代に多くみられ、その病態は様々です。

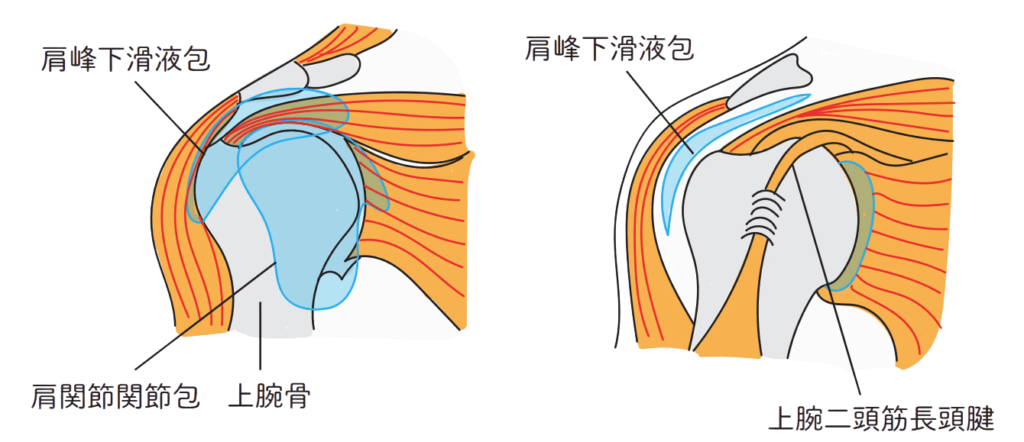

関節を構成する骨、 軟骨、靭帯や腱などが老化して肩関節の周囲の組織に炎症が起きることが主な原因と考えられています。肩関節の動きをよくする袋(肩峰下滑液包)や関節を包む袋(関節包)が癒着するとさらに動きが悪くなります。(拘縮または凍結肩)

40~50代の人が起こりやすいのは、加齢によって肩周辺の組織がもろくなり始めること、一方で仕事やスポーツなどまだまだ活発に体を動かす人が多ということが考えられます。これらの要因が重なることで、五十肩が起こりやすいと考えられています。

また糖尿病があると、そうでない人と比べて五十肩になりやすく、治りにくいことがわかっています。糖尿病により血糖が高い状態が続くと、関節包などを構成しているコラーゲンが硬くなりやすいためと考えられています。糖尿病のある人は五十肩の発症や悪化を防ぐためにも、食事や運動、薬などで血糖を適切にコントロールすることが重要です。

診断

圧痛の部位や動きの状態などをみて診断します。

肩関節の関節包や滑液包(肩峰下滑液包を含む)の炎症の他に、上腕二頭筋長頭腱炎、石灰沈着性滑液包炎、 肩腱板断裂などがあります。これらはレントゲン撮影、関節造影検査、MRI 検査、超音波検査などで鑑別します。

治療

自然に治ることもありますが、放置すると日常生活が不自由になるばかりではなく、癒着して動かなくなることもあります。

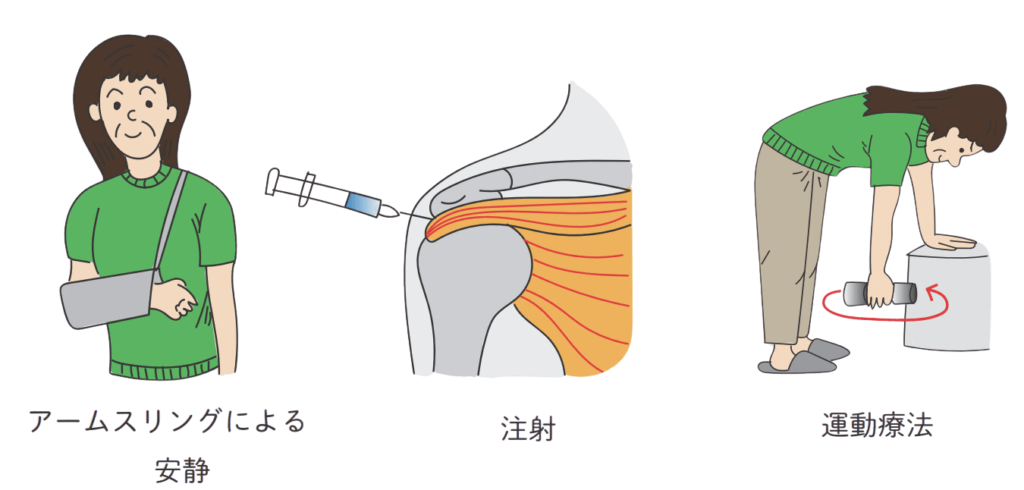

急性期には、三角巾、アームスリングなどで安静をはかり、消炎鎮痛剤の内服、注射などが有効です。 急性期を過ぎたら、温熱療法(ホットパック、入浴など)や運動療法(拘縮予防や筋肉の強化)などのリハビリを行います。これらの方法で改善しない場合は、手術(関節鏡など)を勧めることもあります。

五十肩の症状がある時に肩を無理に動かしてしまうと、症状が悪化する可能性があります。急性期は安静を保ち、なるべく早く整形外科を受診しましょう。